Papst Leo XIV. wurde am 8. Mai 2025 gewählt und reiht sich mit seinem Namen in eine Reihe bedeutender Päpste ein. Der lateinische Begriff „Leo“ heißt im Deutschen „Löwe“.

Unter seinen Vorgängern ist zu erst Papst Leo I. (440‐461) aus der heutigen Toskana, der mutig dem Hunnenkönig Attila entgegentrat und damit Rom rettete. Neben Gregor I. ist Papst Leo I. der einzige Papst, der in die Geschichte als „der Große“ einging. Als die Hunnen Rom bedrohten, suchte er das persönliche Gespräch mit König Attila, den er überzeugen konnte, zuerst seine Leidenschaften unter Kontrolle zu bringen, statt diese gegen andere einzusetzen. Ein Wunder. Die Hunnen brachen ihre Plünderungen in Italien ab. Leo I. war zudem der erste Bischof von Rom, der den ursprünglich für römische Kaiser reservierten Titel „Pontifex“ („Brückenbauer“) verwendete. Leo I. setzte damit den römischen Primat des Bischofs von Rom über alle Bischöfe der Westkirche durch.

Leo III. (795 – 816): Krönung Karls des Großen zum Kaiser

In Rom stritten die Adelsparteien um das Papstamt. Als Papst Leo III. am 25. April 799, am Fest des hl. Marcus, eine liturgische Prozession durchführte, stürzten ihn seine Gegner vom Pferd und versuchten, ihn zu blenden und ihm die Zunge abzuschneiden. Er wurde von den Angreifern Hadrians in ein nahes Kloster gebracht, aus welchem ihm jedoch mit Hilfe seiner Diener die Flucht zum Frankenkönig Karl in Deutschland gelang. In Paderborn trifft er diesen und bittet um Schutz und Hilfe zur Sicherung seines PapstAmtes. Am Weihnachtstag setzt der nach Rom zurückgekehrte Papst Karl die Kaiserkrone auf. Es ist das Jahr 800. Karl der Große wird der erste christliche Kaiser des Abendlandes. Damit ist der Grundstein gelegt für den späteren Machtanspruch römischdeutscher Kaiser.

Leo X. (1513‐1521): Gegenspieler Luthers

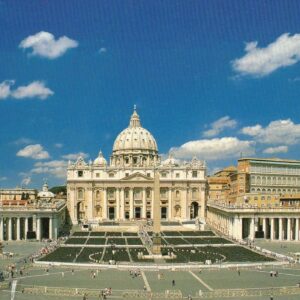

Giovanni de Medici aus der berühmten Florentiner Familie wird mit Prunksucht in Verbindung gebracht. Als Leo X. förderte er etwa für den Bau des Petersdoms den Ablaßhandel, also den Erlaß von Sündenstrafen nach einer Geldzahlung durch die Gläubigen. Unter anderem dagegen richtete sich der deutsche Mönch und Theologe Martin Luther mit seinen 95 Thesen zur Reform der Kirche. Leo X. drohte Luther in der Bulle „Exsurge Domine“ den Kirchen‐Bann an, sollte er seine aus Sicht der Kirche ketzerischen Absichten nicht aufgeben. Doch der Reformator verbrannte das Schreiben öffentlich. Daraufhin vollzog der Papst mit der Bulle „Decet Romanum Pontificem“ von 1521 die Exkommunikation Luthers aus der katholischen Kirche, was ein wichtiger Schritt zur Abspaltung des protestantischen Christentums war.

Leo XIII. (1878‐1903): Verfasser der Sozial‐Enzyklika

Ihm haben wir die Leoninischen Gebete zu verdanken, die er 1886 einführte: Sie werden von Priestern und Gläubigen am Ende jeder stillen Messe (missa tridentina) zur Danksagung vor den Stufen des Altares auf Latein gebetet. Papst Leo XIII. wurde 93 Jahre alt. Unter seinen 86 Enzykliken (päpstlichen Rundschreiben) ist auch seine Sozialenzyklika „Rerum novarum“ von 1891: Eine Antwort auf die sozialpolitischen Fragen der Industrialisierung mit der Verarmung und Verelendung der Arbeiterschaft im 19. Jahrhunderts. Sie verteidigt das Privateigentum, betont aber zugleich die soziale Verpflichtung, für die Arbeiterschaft zu sorgen.

Sr. M. Anja Henkel

Buch: Kleine Papstgeschichte (10 €)